7.約半年が経った今、能登半島地震を振り返る

2024年の1月1日16時10分にマグニチュード7.6の能登半島地震が発生した。

この地震で亡くなられた方にお悔やみ申し上げるとともに、被災された方にお見舞い申し上げます。

JMでは、発災直後に私を本部長とする災害対策本部を設置し、社員、フランチャイズの社員、協力職員、さらに能登半島に実家などがある社員の安否確認を実施。能登半島などの被災地に店舗のある取引先からの要請に備えて準備し、対応を行ってきた。

2000年にセブンイレブン-ジャパンのコンビニエンス・ストアから、建物の維持管理・修繕を行う事業をスタートして以来、2011年の東日本大震災をはじめ数多くの地震や洪水などの災害で損傷した取引先の施設の復旧に取り組んできた。

こうした活動を通じて痛感するのは、災害に備えた予防対策と情報収集の重要性である。これまでの経験から地震などの災害対策に重要なことを考えてみたい。

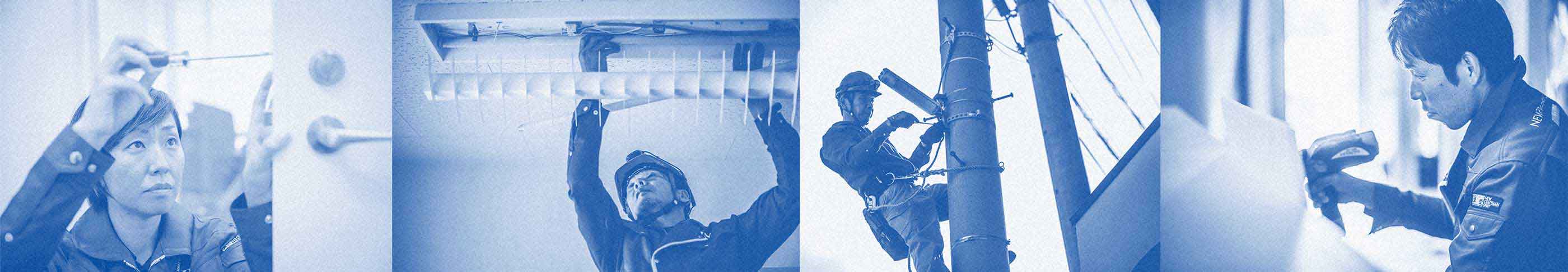

能登半島地震発生後応援に駆け付けたJM職員・職人たち

震度6弱以上の地震は2000年以降で7回目

JMが創業した2000年以降に震度6弱以上を観測した地震は、今回の能登半島地震で7回目となる(下の表を参照)。

実に4年に1度のペースで発生しており、いつ、どこで大きな地震が発生してもおかしくなない状況だと考えざるを得ない。

【過去30年間で震度6以上を観測した地震】

1995年 阪神・淡路大震災 7.3 7 死者 6434、全半壊・全焼 26 万棟

2003年 十勝沖地震 8.0 6弱 死者 1、全半壊 484棟

2004年 新潟県中越地震 6.8 7 死者 68、全半壊 16985棟

2011年 東日本大震災 9.0 7 死者・不明 22 288 、全半壊流失 41万棟

2016年 熊本地震 7.3 7 死者 273、 全半壊 21 万棟

2018年 北海道胆振東部地震 6.7 7 死者 43

2021年 福島県沖 7.3 6強 死者 1 、全半壊 2万棟

2024年 能登半島地震 7.6 7 死者・不明241+7、全半壊 ?棟

自宅が全半壊した場合は被災者生活再建支援金や義援金の支援対象となり、罹災証明が発行される。

今回の能登半島地震でどれくらいの住宅が全半壊となったかは現時点(〇月〇日)では分からないが、全壊棟数は熊本地震を上回ったとの報道もあり、被災地の生活再建にはかなりの時間を要することが予想される。

発災1週間後でも正確な情報入手に手間取る

能登半島地震では、発災直後の現地情報がなかなか取得できずに困った。

東日本大震災や熊本地震の時は、発災直後から現地から情報が入ってきたが、能登半島地震では携帯電話がつながらずに「自宅に留まっているのか」「避難所に行くことができているのか」などを従業員や職人たちの安否確認するのにも手間取った。

能登半島という地理的な制約条件もあって、道路や通信基地局などインフラ損傷の影響が大きかったからだろう。

道路の下に敷設されている水道や下水などの復旧にはかなりの時間を要することが想定されたので、水やトイレの確保を急ぐ必要があると考えた。

1月2日の夕方には、被災しなかった周辺地域に住むJM社員や協力会社などの社員を金沢市に集めて寝泊りできる場所を確保。

七尾市などにある取引先の施設に車で安全に行くことができる道路を確認したうえで、仮設トイレや給水タンクなどの物資を運ぶ準備をして、1月3日から搬送を開始した。

ただ、現地からの報告では、その時点で被災地に向かう道路を走っていても自衛隊や自治体からの応援車両はあまり見かけなかったという。

過去の災害では、発災後3、4日目には、JMが管理を委託されている建物の点検や応急処置を行ってきたが、今回は現地に安全に行くことができる道路に関する情報がなかなか入ってこない。

さすがに我慢できずに私自身が1月7日に金沢東サテライトに出向き、石川県庁にも顔を出した。

残念ながら県庁に行っても被災状況に関する詳しい情報は得られなかった。

災害発生時に必要なのは、やはり正確な情報である。被災した市町村などの自治体は人命救助活動や住民避難などで大混乱に陥っている。

自治体職員自身も被災者になっている状況で、道路、電気、通信、上下水道などインフラの被害情報を確認するのは困難だろう。

まずは国と都道府県が、司令塔となる災害対策本部を設置し、被災自治体からの情報連絡を待つのではなく、ヘリコプターやドローンなどを使って自ら情報収集を行う必要があるだろう。

それらの情報を本部に集約し、必要としている人たちに正確な情報を発信していくことが重要である。

政府は、2014年から国立研究開発法人防災科学技術研究所(防災科研)において、災害対応の現場に標準化された防災情報を流通するためのシステム「SIP4D」を開発し、運用を開始している。

すでに多くの自治体がSIP4Dの導入を進めているが、残念ながら石川県では未導入だったようだ。

情報共有によって災害支援活動や復旧・復興を迅速に進めることが可能になるので、改めてSIP4Dなどを活用し、正確で迅速な情報発信をお願いしたい。

防災機能を備えたコンビニを地域コミュニティーの復興拠点に

被災地には、住宅が倒壊して住めなくなり、避難所に移った人もいるが、被害を免れて自宅で生活を続ける人もいる。

そうした人たちに、日常生活に必要な食品や燃料などの物資を提供できるように、取引先のコンビニなどの店舗を再開・運営できるようにするのがJMの役目である。熊本地震のときは、発災5日目には私も現地に入った。

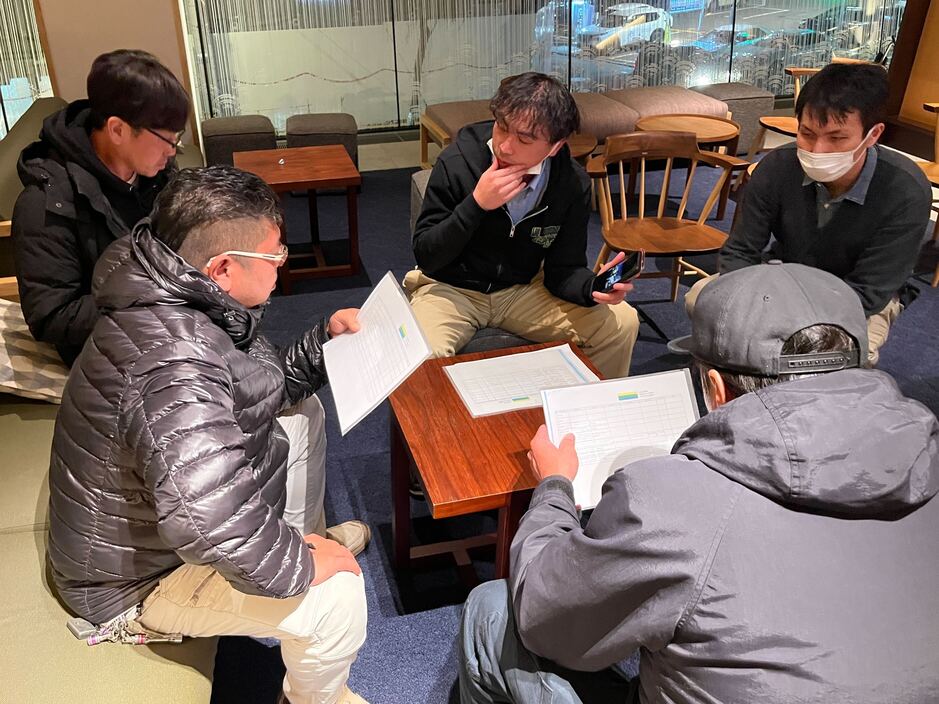

コンビ二に設置した仮設トイレ

驚いたのは、最も強い震度を観測した益城町などの地域のコンビニ店舗に、周辺住民が避難してきて、寝泊りしていたことだった。

もともとロードサイド型のコンビニ店舗は、平屋の建物が軽く、構造的に強固なので、地震に強い。水や食べ物ももともと備蓄されており、ある意味、避難先としての条件を備えているので、避難所に行かずに最寄りのコンビニに集まったと思われる。

災害後の復旧・復興を考えると、自宅に住めなくなった方は早い段階で被災地を離れて2次避難した方が、ガレキ処理や工事を進めやすくなる。

2次避難先が決まるまでは、避難所などで過ごしながら救助活動や家財の持ち出しなどを行うことになるが、この時に頼りになるのがコミュニティの力だろう。

熊本地震では、コンビニ店舗が地域の拠点として機能している様子を見て、コミュニティの重要性を実感した。

セブンイレブンでは、以前から清潔できれいなトイレの整備に力を入れてきた。きれいなトイレはお客様に気持ちよく使ってもらえるし、トイレを利用したお客様の「ついで買い」は売上にも貢献している。

屋上に太陽光発電パネルを設置した店舗を増やしており、最近では大きなディスプレイを設置して情報発信できる店舗も増えている。

こうして見ると、コンビニの店舗は防災拠点としての必要な機能を十分に備えていることが分かる。

今回のように通信網が切断された場合に備えて衛星通信設備を設置し、下水道が使えない場合に備えて浄化槽を設置しておけば、電気や通信が止まっても地域の防災拠点として十分に機能するのではないだろうか。

災害時の避難所には、小中学校の体育館などが利用され、多くの避難者を受け入れている。

その方が水や支援物資の供給などを効率的に行えるのは確かだ。

しかし、高齢者の一人暮らしが増えるなかで、離れた避難所に行くよりも、近くのコンビニや公民館などに避難し、そこを拠点として地域の防犯活動を行いながら、コミュニティの人たちが話し合って地域の復興を進めるという方法もあるだろう。

今後想定される南海トラフ地震や首都直下地震を考えたときに、人命を守り、暮らしを維持するための準備をどう進めていくべきなのか。

被災地の建物などの復旧に取り組んできた私の率直な思いである。

お問い合わせ

お問い合わせ